いざという時役に立つ話![]()

JP | EN

JP | EN

JP | EN

JP | EN

姉が神戸に住んでいたので、すぐに電話で連絡を取りましたけど、あとは、一般の人が思う感覚と一緒だったんじゃないかと思います。テレビをつけてニュースを見て、ショックは受けましたけど、遠いところのできごとという感じでした。

本当に全然帰ってこないので、テレビを通して父親を見て「今はここでこの仕事をしてんねや」と知る感じでした。そのときに漠然とですけど、父親は社会に求められる、意味のある仕事をしてるんやなと思ったんですね。

でも、特に防災に興味が沸いたとか、自分が父のような仕事をしたいと思ったわけではありませんでした。むしろ、すごい有名な人やったので、同じ仕事はしたくないとどこかで思っていた気がします。

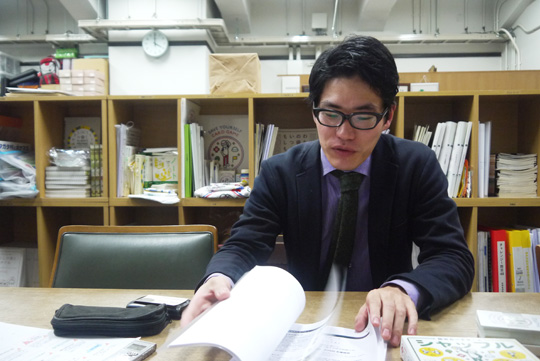

NPO法人プラス・アーツの神戸事務所がある、神戸市中央区のデザイン・クリエイティブセンター神戸。カフェやホール、ギャラリーなどのオープンスペースのほか、クリエイティブな活動を行う団体がオフィスとして活用し、さまざまなプロジェクトを発信している

NPO法人プラス・アーツの神戸事務所がある、神戸市中央区のデザイン・クリエイティブセンター神戸。カフェやホール、ギャラリーなどのオープンスペースのほか、クリエイティブな活動を行う団体がオフィスとして活用し、さまざまなプロジェクトを発信しているどうしようか悩んで、父親にも相談したんです。そうしたら、「防災の分野でも心理学の知識は役に立つことがたくさんあるから、そういう道に進むのもいいんじゃないか」と言われたんです。

父親がプラス・アーツの理事をやっていたこともあって「代表の永田さんっていう面白い人がいるから、1回ボランティアに参加して、どういう活動をしているのか見てみたら?」と言われました。それではじめは「イザ!カエルキャラバン!」という防災イベントにボランティアで参加したんです。

「ちょっと手伝って」ぐらいの感じで入ったので、こんなに長く働くことになるとは思っていませんでした。

防災の仕事をやっている人は、熱い想いをもって取り組んでいる人がとても多いんです。僕は震災を体験したのも京都やったし、親が防災の仕事をやっているっていう程度の意識だったから、たぶんですけど、感覚がずいぶんライトなんですね。

ただ、まったく関心がない一般の人に防災のことを伝えるときには、そういう人間の視点は活(い)きると思いました。それと、プラス・アーツの考え方とか手法がすごく面白くて、自分に合っていたんです。

水消火器で的当てゲーム。このプログラムを体験した子どもが、後日、ぼやの火を消し止めたこともあったのだそう

水消火器で的当てゲーム。このプログラムを体験した子どもが、後日、ぼやの火を消し止めたこともあったのだそう

消火器の的当てゲームをやったり、カエルの人形を毛布を使って運んでもらったり、持ち出し品について人形劇で伝えたりします。でも防災イベントって、興味がない人はわざわざきてくれないですよね。そこで副理事長の藤浩志さんが考案していた物々交換プログラム「かえっこ」というシステムを利用しました。

これは、いらなくなったおもちゃを会場にもってくるとポイントがもらえて、そのポイントで別のおもちゃと交換できるというものです。その中には、取り合いになってしまうような人気のおもちゃがあります。そういうものは最後にみんなでオークションして、いちばんポイントが高い子どもが持ち帰ることができるんです。

カエルキャラバンのプログラムに参加するとそのポイントが貯まるので、子どもたちはこぞってたくさんのプログラムに参加し、防災に関する知識や知恵をいつのまにか身につけて帰ります。

「ひもきり式」という火おこし方法を体験!

「ひもきり式」という火おこし方法を体験!東日本大震災で、10日間ぐらい大船渡の支援をさせていただきました。避難所のお手伝いをしていたんですけど、避難所ではがれきから薪を拾ってきてお風呂を沸かしていたんですね。初めて薪割りをやったんですけど、全然うまくできなくて苦労して。避難所にいたおじいさんが見かねて出てきて教えてくれました(笑)。

そのときに、備えや知識も大事だけれど、火を起こせるとか道具を使えるとか、そういう生きる力も大事やなって思ったんです。それで、生きる力を子どもたちに身につけてもらえるプログラムもやりたいねっていうことになりました。

地域の防災訓練って、しないといけないからするっていうところが多いんです。内容もマニュアル化していてリアリティに沿っていません。本当に大きな災害があったときに、そういう決められた避難訓練や避難所運営訓練が果たしてちゃんと機能するのかなっていう疑問が拭えないんです。それを踏まえて、災害時に有効に機能する訓練に変えていきたいなということを、今すごく考えています。

もちろん、最初の入口として、カエルキャラバンをやることも大事な活動だと思います。カエルキャラバンをやることで子どもたちに防災について伝えることができるし、子どもに伝えるために大人たちも一生懸命勉強します。でもそれにプラスして、災害時に助け合えて、臨機応変に対応できる地域をつくるということに、プラス・アーツ的な新しい考え方で取り組めたらいいなと思っています。

大人も子どもも一緒になってバケツリレー競争

大人も子どもも一緒になってバケツリレー競争 室崎さんが制作に関わった防災カードゲーム「シャッフル」。ウノとよく似たルールで、楽しく遊びながら防災の知識を学ぶことができます

室崎さんが制作に関わった防災カードゲーム「シャッフル」。ウノとよく似たルールで、楽しく遊びながら防災の知識を学ぶことができますある程度、自信がついたのだと思います。昔は、自分は何もできないと思っていたんです。だから「お父さんにはお世話になっています」って言われるの、すごく嫌でした(笑)。今は、自分でプロジェクトを企画したり、ゲームをつくったり、自分でやったと言えるものが増えてきて、全然気にならなくなりました。むしろ親のおかげで、すぐ名前を覚えてもらえてありがたいとすら思います。

ついでに言うと、僕、誕生日が9月1日、防災の日なんですよ(笑)。それも子どものころはすごく嫌だったんですけど、最近は講演をさせてもらう機会が増えてきて、9月1日生まれっていう話題があるのはすごくありがたいんです。

強い想いで防災の道にきたわけじゃないですけど、親が防災の仕事をしていて、プラス・アーツとの縁があって、たまたまプラス・アーツの人手が足りなくて僕に声がかかった。しかも防災の日生まれっていう、なんというか、ある種、防災でやっていこうかなと思ってしまう素材が揃っているというか(笑)。今は、楽しさややりがいも分かってきたので、やれるところまでやっていきたいと思っています。

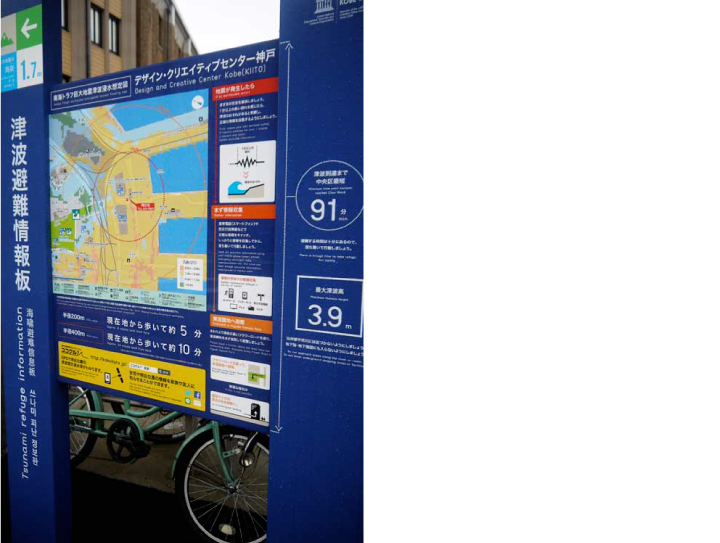

神戸市危機管理室とデザイン・クリエイティブセンター神戸がタイアップして企画した「津波避難情報板」の制作にも、プラス・アーツが協力しています

神戸市危機管理室とデザイン・クリエイティブセンター神戸がタイアップして企画した「津波避難情報板」の制作にも、プラス・アーツが協力しています