[ 写真:樋口さん ]

[ 写真:樋口さん ]

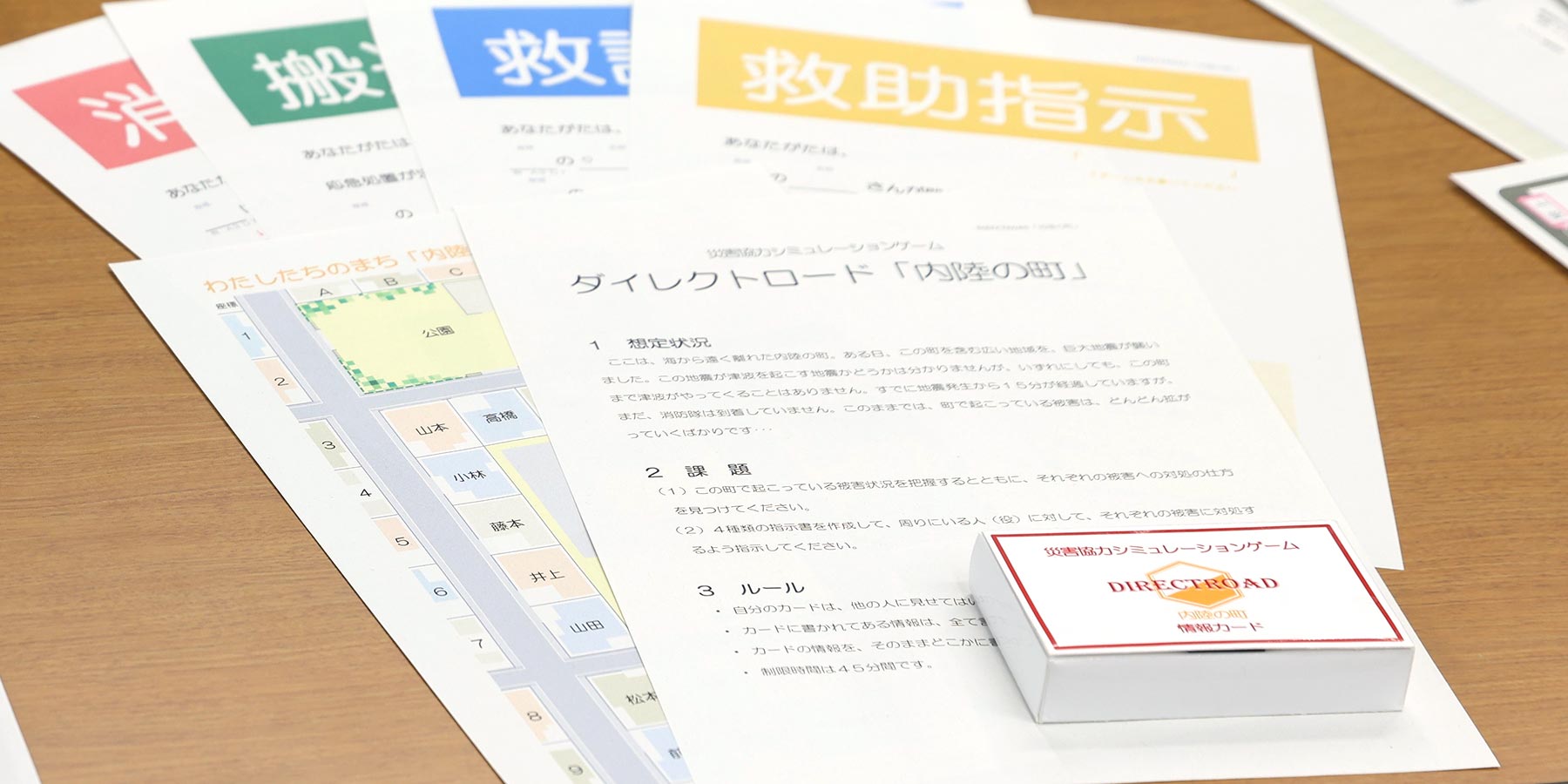

防災意識を高める方法の一つとして、「防災ゲーム」があります。防災ゲームの一つ「ダイレクトロード」は、災害発生直後の混乱の中で、その場に居合わせた人たちが力を合わせて、正しい避難行動等を選択するシミュレーションゲームです。そんな「ダイレクトロード」の製作者である神戸市消防局の樋口さんに、ゲームを活用した防災教育についてお話を伺いました。

[ 写真:樋口さん ]

[ 写真:樋口さん ]

防災意識を高める方法の一つとして、「防災ゲーム」があります。防災ゲームの一つ「ダイレクトロード」は、災害発生直後の混乱の中で、その場に居合わせた人たちが力を合わせて、正しい避難行動等を選択するシミュレーションゲームです。そんな「ダイレクトロード」の製作者である神戸市消防局の樋口さんに、ゲームを活用した防災教育についてお話を伺いました。

ダイレクトロードは、どのような経緯で開発されたのですか?

ダイレクトロードの主なターゲットは大人だとのことですが、なぜ子どもではなく大人なのですか?

樋口さん:ほとんどの防災ゲームは子どもをターゲットにしていると思いますが、ダイレクトロードは大人をメインターゲットとしています。それは、災害が発生した際、最前線で対応するのはやはり大人だからです。そういった現役世代は仕事などで忙しく、なかなか地域の防災訓練にも参加できていないのが現状です。そこで、企業の研修などでも活用してもらいたいと思い、「ダイレクトロード」を製作しました。職場で防災研修をする機会もあまりないかもしれませんが、このゲームの元になっているのは、人材育成のためにもともと企業等で活用されている教材ですので、色んな企業で活用してもらえたらと期待しています。

そもそもなぜゲーム形式で防災学習ツールを開発しようと考えたのですか

樋口さん:単純に災害対応とゲームは親和性が高いと考えたので、こういう形式にしています。災害は起きる頻度が高いわけではないし、実際に起こってしまうと、もう学んでいる場合ではありません。そういった災害対応を疑似体験して学べるのがゲームだと考えています。災害時の状況をそのまま再現するのは難しいと思いますが、ゲーム上に落とし込むことで、全体像を俯瞰して見られるようになりますし、何よりゲームだと「安全に失敗できる」というメリットがあります。

震災の経験を踏まえて、伝えていきたいことはありますか。

樋口さん:阪神・淡路大震災で、神戸市消防局は、いやというほど自分たちの限界を思い知らされたように思います。実際、震災の時に救助された方の多くは、地域の方同士の助け合いで救助されており、消防等の公助によって助けられた人は多くありません。大災害発生時に消防だけで救助活動を行うのは限界があるということを、神戸市消防局はよく分かっているんです。だから、災害時には、その場にいる市民の皆さん自身が適切な判断・行動ができるようになってもらわないといけない。そのため、神戸市消防局は、地域の防災福祉コミュニティの訓練には必ず立ち会いますし、日本中のどこの消防よりも市民の方々との関係が近いと思います。だからこそ、こういうダイレクトロードのような防災啓発ゲームを神戸市消防局から発信できていると思っています。

今後ますますダイレクトロードが広がって、いざというときに一人でも多くの命が救われることに繋がってくれたらと思います。

震災を経験していない10代・20代にメッセージをいただけますか。

樋口さん:そもそもなぜ伝えていかないといけないのかというと、「同じ轍を踏まないため」だと思うんです。私自身、阪神・淡路大震災当時はまだ民間会社に勤めており、和歌山県に住んでいて、震災を経験していません。私は、人間は「自分で体験しないと自分ごとに思えない」生き物だと思っています。では、災害は実際に被災しないと伝えられないし、継承できないのかと言われると、そうではないと思います。体験はできなくても疑似体験はできます。人から話を聞いたり、映像を見ることも大事だけど、自分も同じような状況を体験することが一番有効な方法ではないかと思っています。だから、こういうゲームを活用して、実際の状況を疑似体験して自分事として考えてもらうことが重要だと思います。

樋口さん:民間企業の社員研修等で使用される地図作成ゲームというものがあります。「Aの隣にはBがいる」、「Bの隣にはCがいる」といった状況の付与を参加者それぞれに行い、そういった情報を集めて町の全体像を完成させる、というようなゲームです。私自身も民間企業に勤めていたときに、とある地図作成ゲームを体験したのですが、そのゲームがとても面白くて、自分の頭の中にずっと残っていました。その後、神戸市消防職員に転職して現場に出動するうちに、消防の現場がその「地図作成ゲーム」の内容によく似ていると思うようになりました。というのも、消防の現場では、まず到着後、隊員がばらばらになって情報収集を行います。その後、集まって情報を共有して、どこから消火活動を行うのかなどを決定していきます。その様子が「地図作成ゲーム」にすごく似ていると思ったんです。ダイレクトロードを製作したのは、阪神・淡路大震災から20年近く経ったころのことです。これといったきっかけがあるわけではないのですが、市民の方々に防災啓発や広報を行う業務を担当した時に、地図作成ゲームのように、面白くて実際に役に立つ防災ゲームを新しく作りたいと思い立ち、ダイレクトロードの製作に取り掛かりました。一番初めにつくった「海辺の町」というゲームは、あっという間に原型ができましたが、そこから完成形に仕上げるまでには、地域の方々にも試してもらい、ご意見をいただきながら改良を重ねて製作を進めました。