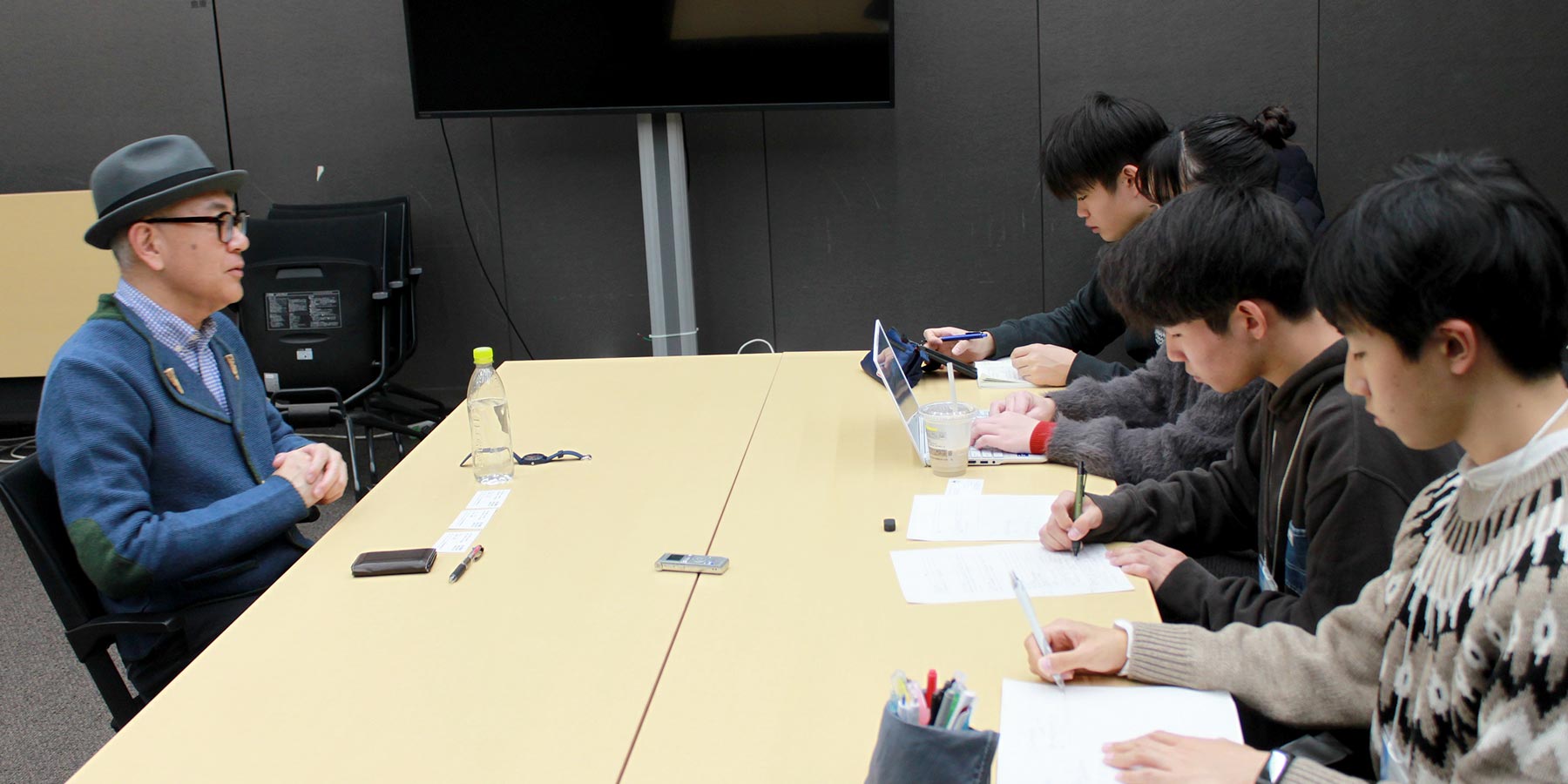

[ 写真:矢守さん ]

[ 写真:矢守さん ]

長年、防災分野の研究を続けられている、京都大学防災研究所教授(副所長)の矢守さん。矢守さんは、阪神・淡路大震災をきっかけに防災教育教材カードゲーム「クロスロード」の制作にもたずさわられました。今回のお話では、震災当時の経験やクロスロードを制作するに至った経緯等をお聞きしました。

[ 写真:矢守さん ]

[ 写真:矢守さん ]

長年、防災分野の研究を続けられている、京都大学防災研究所教授(副所長)の矢守さん。矢守さんは、阪神・淡路大震災をきっかけに防災教育教材カードゲーム「クロスロード」の制作にもたずさわられました。今回のお話では、震災当時の経験やクロスロードを制作するに至った経緯等をお聞きしました。

現在の活動内容を教えてください。

阪神・淡路大震災当時は何をされていましたか。

矢守さん:私は地震が発生した1995年1月17日朝5時46分時点では熊本にいて、同日の朝8時50分ごろに伊丹空港に帰ってきましたので、震度7のあの揺れ自体は経験していません。阪神・淡路大震災の特徴としては、阪神間の比較的狭い範囲で大変な被害が起きたということです。だから、周りの都市は比較的無事で、多くのボランティアの方が神戸に駆けつけることができたし、私も熊本から伊丹まではすぐに帰ってこられました。当時、私は奈良大学に勤めていて、それまでは自分が住んでいる場所から離れた地域で起きた地震等の災害について、調査・研究を行っていましたが、阪神・淡路大震災では、自分たちが住んでいる場所や多くの知り合いがいる場所で初めて災害が起きました。私が当時の先生に言われてよく覚えているのは、「これは研究している場合ではない。できる活動をまずしよう。」という言葉です。実際に私もいくつかの地域でボランティア活動を行いました。

どういう経緯で「クロスロード」を作成されたのですか

矢守さん:震災から10年を迎えるにあたり、震災対応を経験された神戸市職員や当時ボランティアとして活動された方、被災者の方の記憶が鮮明な間に、当時のことを聞き取り、しっかり振り返ろうと私の上司が立ち上げた研究プロジェクトが始まりでした。遺体の管理や上下水道の復旧、仮設住宅建設等、様々な分野の災害対応をされた神戸市職員の方々にインタビューを行いました。インタビューをした人たちが話していたのは、「事前に準備していたマニュアルや計画は役に立たなかった」ということです。マニュアルが不出来だったというわけではなく、想定外が起こってしまうのが大災害だということです。マニュアルや計画、取扱説明書は正解集なので、正しい手順等をそれらで事前に学んでおくことは重要ですが、インタビューをした職員の一人は、「震災対応にあたっているときは、用意された正解がある出来事ばかりではなかった。正解がないものに対しては、その時その時みんなで正解を作った」と言っていました。クロスロードの発想のベースになっているのは、そうした「正解がない」という考え方で、正解を作る練習をするために作られたのがクロスロードです。

防災や震災を伝えていくためには何が重要だと思いますか。

矢守さん:昔の災害で起きたことをそのまま受け取ることが本当の学びになるのかどうかは、よく考えた方が良いと思います。時代も変わっているし、人々の考え方も変わっているからです。本当に何かを伝えるためには、話し手の気持ちを尊重することはもちろん大事ですが、話してもらった内容をそのまま受け止めるだけでなく、それを聞いた自分たちの受け止めを話し手に返してあげることも重要だと思っています。話を聞いて、「私はこんな風に受け止めました。」「ここが理解できなかった」といったキャッチボールをするべきだと思っています。

また、「クロスロード」には2つの意味が込められています。

①「岐路」や「分岐点」、と②道と道が出会う場所 の2つです。

「道と道が出会う場所」は、震災を経験した人や経験していない人、ボランティアに行った人、行っていない人、いろんな人が出会って経験を語り合う出会いの場、という意味です。例えばクロスロードの実際の問いに「あなたは避難所を運営する職員です。避難所には3,000人いますが、現在2,000食しか手元にありません。これを配りますか」というものがあります。避難されている人からすれば、「ある分は全て配れば良いのでは」という意見もあると思いますが、「全員分がないなら今は配らない方が良いのでは」という避難所運営側の意見もあると思います。多くの人びとが一堂に会して、それぞれの多様な考え方に触れて一緒に考えることが重要だと思います。差や違いを、壁やハードルではなく、新しいものを生み出すエンジンだと思ってもらいたいですね。

震災を知らない10代・20代へのメッセージをいただけますか。

矢守さん:この取材は震災30年事業ということで10代・20代の実行委員の皆さんが頑張ってくれていますが、震災31年目に向けても頑張ってほしいですね。被災された方々一人ひとりのカレンダーは5年、10年、30年で区切られているわけではない。世間が決める節目に従って簡単に切り替わっていくものではないのに、世間は30年で一区切りという風潮になってしまうと思うので、これからどういう一歩を新たに踏み出していくのか、若い皆さんに考えていってほしいですね。

矢守さん:私は京都大学で教授をしており、防災心理学を専門に研究しています。防災の研究で、心理学と言われると意外かもしれませんが、心の問題は防災においても非常に重要です。防災の研究の主なものには、地震や火災、火山、台風などの危険な事象そのものの研究、いわゆる理系分野の研究がありますが、それだけを研究しても被害は減らせません。もちろん地震を研究して、地震に強い建物を建てるとか、台風を研究して、動きを予知するとか、そういった調査・研究は言うまでもなく重要です。一方で、それらを研究し尽くしても、人間自身の準備や備えを高めていかないと、助けられるはずの命を助けられないとも思います。そのため、防災分野では、先ほど挙げた理系の研究に合わせて、心理学や経済学、福祉等の分野でも研究を続け対応を進めているのです。その中でも私は、主に南海トラフ地震の津波避難の研究をしています。私は年齢的に南海トラフ地震を経験せずに済むかもしれませんが、皆さんはほぼ経験することになると思います。そういった災害からどう避難すれば良いか、専門家や自治体の方々と研究を進めています。